CHAPITRE

VI

INFANTERIE ÉTRANGÈRE

RÉGIMENTS SUISSES

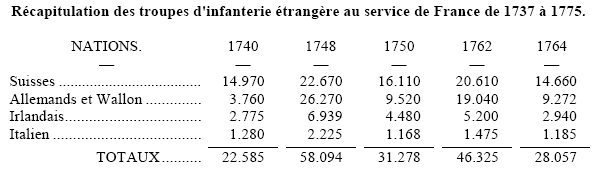

Outre l'infanterie nationale, recrutée comme nous avons vu aux chapitres précédents, le roi entretenait des régiments de mercenaires étrangers.

Une distinction capitale doit être établie entre les régiments suisses et les autres étrangers. Les soldats suisses servaient en vertu de traités, appelés capitulations, passés entre le roi de France et les cantons suisses, donnant à ce roi le droit de faire des levées régulières en Suisse, tandis que les soldats allemands, irlandais, italiens se recrutaient sans approbation ou contre le gré de leur souverain.

Les capitulations étaient des traités d'alliance défensive renouvelés pendant trois siècles, dont les plus importants sont : la paix perpétuelle 1515 et 1521, les traités de 1672, de 1698 et le plus récent du 9 mai 1715, dont nous donnons plus loin une analyse aussi complète que possible.

Ces traités, extrêmement avantageux à la France, assuraient la sécurité de la frontière de l'est, dont la possession était encore récente en 1715.

Les cantons, en effet, laissaient au roi toute facilité pour le passage de ses troupes en armes non seulement fournissaient des contingents énormes à titre d'auxiliaires, mais devaient empêcher par la force toute armée ennemie de la France de traverser la Suisse.

En 1734, le maréchal de Berwick, étant en Souabe, allait être tourné par les Impériaux dont le dessein était de pénétrer en Franche-Comté par Belfort et Montbéliard, lorsque les cantons réunirent une armée respectable qui empêcha cette manuvre (Zurlauben). En compensation, ces traités accordaient aux Suisses, qui désiraient exercer un commerce ou une industrie dans le royaume, des privilèges et des avantages assez considérables pour faire dire au rédacteur de l'Encyclopédie « que la condition des Suisses en France est beaucoup meilleure que celle des sujets du roi. »

7 régiments servaient en vertu du traité de l'alliance, renouvelé le 9 mai 1715, dont voici l'analyse :

Au nom de la Très Sainte Trinité, comme ainsi soit, que pendant la diète tenue à Lucerne au mois de décembre 1713 par les louables cantons catholiques et la louable république de Valais, etc. Messieurs les députés auraient mûrement réfléchi sur l'état présent de l'Europe, sur celui du louable corps helvétique en général, et sur le grand malheur arrivé à la France par la mort de Monseigneur le Dauphin, et considéré que, par cette perte, l'alliance conclue, en 1663, avec le très excellent et très puissant prince seigneur Louis XIV par la grâce de Dieu roi très chrétien de France et de Navarre, duc de Milan, comte d'Asti, seigneur de Gênes et glorieusement régnant, se trouvait limitée à sa vie que Dieu veuille protéger et à huit ans après son décès. Après avoir attentivement examiné combien cette alliance est utile tant à la couronne qu'à tous les membres qui composent le louable corps helvétique et en même temps reconnu le bien qui en résulterait en la portant le plus loin qu'il serait possible. Ils crurent p. g. D. et pour l'avantage commun devoir communiquer leurs idées à Son Excellence M. le comte du Luc, ambassadeur du roi en Suisse, qui, les ayant goûtées, convint qu'il en rendrait compte à Sa Majesté et eux à leurs supérieurs.

La chose a été exécutée et Dieu, par sa miséricorde, a voulu que Sa Majesté, les cantons et la république du Valais aient également agréé les mêmes idées, en sorte que le roi, d'une, part, les cantons de Lucerne, Uri, Schwitz, Unterwald Haut et Bas, Zug avec les offices extérieurs Glaris catholique, Fribourg, Soleure, Appenzel catholique, la république et le pays de Valais de l'autre part, ayant donné leurs pouvoirs réciproques, qui ont été communiqués et trouvés en bonne forme, on est convenu des articles qui suivent pour la sûreté, défense et conservation de nos personnes.

ART. 1er Déclaration pour inviter les autres cantons non signataires à accéder à ce traité.

ART. 2. Ratifiant toutes les conventions antérieures et renouvelant l'alliance avec le roi de France et ses successeurs.

ART. 4. Si le royaume est attaqué intérieurement par des forces étrangères ou des divisions intestines, le corps helvétique accordera sans délai, dix jours après avoir été prié, une levée extraordinaire qui ne pourra dépasser 16,000 hommes, troupes qui ne pourront être employées que sur terre et non sur mer. Cette levée se fera aux dépens du roi alors régnant qui choisira et nommera les colonels et capitaines des cantons, république ou état, dont on prendra le monde. Lorsque Sa Majesté aura tiré desdites troupes les services désirés, elle les renverra chez eux par des routes après leur avoir payé toutes les soldes qui pourront être dues.

ART. 5. Si le corps helvétique est attaqué par quelque puissance, le roi l'aidera de ses forces, etc.

ART. 6. Exemption d'impôt, taxe, etc., en faveur des officiers et soldats suisses au service du roi. Cas d'exception.

ART. 7. Des franchises accordées aux troupes suisses en garnison dans les villes sujettes à l'octroi.

ART. 8. Soldes de guerre et de paix confirmées, savoir : 17 livres 8 sols par homme et par mois pour les troupes destinées aux armées ou en campagne, 16 livres en temps de paix, 1000 livres pour l'état-major, le régiment des gardes est excepté de ce traitement.

ART. 9. Les compagnies seront réputées complètes à 175 hommes et les capitaines jouiront de 27 paies de gratification par rapport au nombre d'officiers.

ART. 10. Réduction des gratifications selon les cas.

ART. 11. Lorsque les capitaines en campagne auront le malheur de faire des pertes considérables, Sa Majesté donnera quatre ou cinq mois pour réparer leurs perte, pendant lequel temps leur paiement sera ordonné et le décompte sera fait sur le pied de la revue faite après ledit temps.

ART. 12. Les capitaines seront payés régulièrement tous les mois en argent, moyennant quoi ils sont obligés de tenir une bonne compagnie et de payer toutes les hautes paies.

ART. 13. Si le roi fait de nouvelles levées, on donnera 6000 livres d'argent de France par compagnie de 200 hommes, cette somme sera déduite sur la solde dans les 6 derniers mois de la première année du service.

ART. 15. Lorsqu'il vaquera des compagnies qui auront été levées avec consentement du canton d'où sera le capitaine, le roi les donnera à des officiers qui en seront. Si le capitaine mort a des parents qui soient officiers et capables, Sa Majesté les préférera aux autres et la recommandation du canton sera écoutée en faveur des sujets capables d'exercer les charges vacantes, et le canton continuera de permettre les recrues pour la compagnie vacante.

ART. 16. Emplois subalternes laissés au choix du capitaine.

ART. 17. Les malades, prisonniers et absents dont les certificats sont réguliers, seront considérés présents aux revues.

ART. 18. Lorsque quelque capitaine, dont la compagnie restera au service de Sa Majesté, sera congédié ou cassé, on ne pourra contraindre les soldats de servir sous d'autres capitaines que de leur canton. Si la compagnie est dissoute ou licenciée, lesdits soldats ne pourront être forcés de servir sous qui que ce soit.

ART. 20. Interdiction à tout sujet français de servir contre le corps helvétique, réciproquement à tout sujet helvétique de servir aucun prince contre le roi de France.

ART. 21. Qui autorise le roi à faire autant de recrues suisses que bon lui semblera lorsque lui-même ou son héritier commande l'armée.

ART. 22 et 23. Traités de paix séparés interdits.

ART. 24, 25, 26. Concernant les Suisses établis en France, marchands, etc.

ART. 27. On ne permettra aucun passage, soit en armes ou non, aux ennemis de son allié. On ne leur donnera aucune assistance. Les criminels seront remis à la première réquisition.

ART. 28. Voleurs, etc.

ART. 29. Portant libre circulation des troupes des parties contractantes à condition de payer les fournitures et d'observer une exacte discipline.

ART. 30 à 35. Concernant la procédure, etc.

14,000 hommes servaient en vertu de ce traité. Le régiment des gardes, dont les compagnies étaient mieux traitées encore, servait en vertu de conventions semblables.

Le canton de Berne avait signé, en 1671, une convention particulière toujours en vigueur, dont voici quelques extraits :

ART. 1er. Le conseil souverain accorde la levée d'un corps de 2,400 hommes (49e régiment) dont le colonel et les capitaines doivent être à perpétuité bourgeois de la ville de Berne et les officiers et soldats sujets bernois. Par modification du 1er avril 1751, le gouvernement de Berne réduisit à 9 au lieu de 12 les charges de capitaines destinées à des Bernois capables de gouvernement ; les 3 autres pouvaient être données à des Suisses sujets du canton de Berne moyennant quoi, le canton avouait les 12 compagnies et s'engageait à fournir les recrues nécessaires pour les compléter à 200 hommes.

ART.

16. Le roi promettait de ne jamais se servir de ce régiment contre

les puissances de la même religion que la ville de Berne.

On accorderait

un local pour l'exercice de la religion réformée.

Les officiers du

régiment auraient seuls le droit de connaître des crimes ou délits

commis par des officiers ou soldats du régiment, etc., comme ci-dessus.

En septembre 1739, l'évêque de Bâle signait une convention semblable ; son régiment devait rester bâlois quoique au service de France, c'est le 116e Eptingen qui prit part à la guerre de 7 ans.

Les cantons grisons fournissaient de même un régiment en outre de deux compagnies au régiment des gardes, c'était le 102e régiment (de Salis, Travers, etc.), levé en 1734.

Le canton de Zurich s'était tenu en dehors de l'alliance jusqu'en 1750. Le 17 fév. 1752 fut signé le traité qui mettait un régiment de 2,400 hommes au service du roi, avec la restriction de ne jamais employer ces soldats contre un prince qui eût à sa solde des soldats levés par le canton de Zurich, c'était le 114e Lochmann.

Peu à peu le roi enrôlait ainsi toutes les forces militaires de la Suisse.

Il y a un dicton : « pas d'argent, pas de Suisse », qui est démenti par les faits. Les régiments suisses combattirent pendant les campagnes de 1709 et 1710 sans solde et les capitaines engagèrent leur fortune personnelle pour soutenir la cause de Louis XIV, vaincu et accablé.

En 1720 et 1721, les Suisses reçurent en paiement le papier monnaie déprécié. Leur solde resta invariable de 1672 à 1763. C'est assez dire que les capitaines suisses se montrèrent aussi désintéressés que braves et dévoués à la France.

Un seul régiment était entretenu en dehors des capitulations, c'est le régiment de Karrer, puis Hallwyl, affecté au service de mer et dont le colonel était seul contractant envers le roi tout comme un chef de corps franc.

La convention du 1er sept. 1752 est assez intéressante pour être succinctement analysée ici.

Le régiment du chevalier de Hallwyl ci-devant Karrer continuera d'âtre au service de mer composé de cinq compagnies, deux à Saint-Domingue, une à la Martinique, une à la Louisiane; la compagnie colonelle restait toujours à Rochefort, fixée à 300 hommes officiers compris, le chevalier de Hattwyl avait la faculté d'y entretenir 150 surnuméraires.

Le colonel propose et le roi accepte les sujets capables d'être nommés officiers.

Le colonel est libre de faire tous les engagements pour son régiment à sa seule volonté.

Le roi paiera 16 livres par homme présent et par mois plus 35 paies de gratification, etc., etc.

Le roi donnera 700 livres annuellement pour indemnité d'un magasin d'habillement à Rochefort, etc.

L'exploitation dudit régiment sera pour le compte du chevalier de Hallwyl qui est chargé d'acquitter les dettes contractées par le chevalier de Karrer son prédécesseur.

Les détachements de soldats auront passage et nourriture gratuits à. bord des vaisseaux.

Il est licite d'emmener par compagnie gratuitement 6 femmes mariées à des soldats, etc., etc.

La durée de l'engagement étant accomplie, le roi fera une concession de terre à tout soldat qui voudra rester comme cultivateur dans la colonie et s'engage, en outre, à donner annuellement pendant 3 ans 100 livres après la première année d'établissement.

Tout soldat suisse, qui ne voudra pas profiter de l'article précédent, aura droit au passage gratuit pour retourner à Rochefort où il recevra un mois de solde à son débarquement.

Les commissaires des guerres auront l'obligation de recevoir toute plainte des soldats et devront faire droit à leurs justes réclamations.

Signé : ROUILLÉ.

Ce régiment fut licencié en 1763.

Ainsi, lorsque le roi voulait augmenter le nombre des compagnies suisses, il était obligé d'en demander l'autorisation aux cantons, qui ne s'engageaient à maintenir complètes que les compagnies dites avouées, laissant les capitaines compléter les compagnies vénales ou héréditaires.

Le roi était si peu le maitre de l'administration de ces régiments que les capitaines suisses entre eux juraient d'observer fidèlement le règlement de Baden (Argovie), 13 déc. 1698, dont voici les principales dispositions :

Les colonels

jurent de maintenir en tout l'honneur et l'avantage des louables cantons,

etc.

Les colonels et majors s'engagent à ne jamais se charger, sous quelque

prétexte que ce soit, de l'argent des capitaines, qui doit toujours

rester entre les mains de ceux-ci.

Chaque capitaine est libre d'engager, de congédier les soldats sans

l'aide du colonel. Les capitaines s'engagent entre eux à donner tous

le même argent de semaine à leurs soldats.

L'enrôleur n'était responsable qu'envers le capitaine. La justice

devait toujours être rendue conformément aux lois et usages de

la nation suisse. Les capitaines conservent toute liberté pour le choix

des officiers subalternes. Les soldats n'appartiennent à un capitaine

que du moment de leur arrivée en France. Jusque-là ils sont

considérés comme soldats de la nation suisse.

Solde et effectif.

La compagnie suisse comptait 160 hommes sur pied de paix, pour lesquels le capitaine recevait 160 paies de 16 livres plus 27 paies de gratification pour appointer les officiers diminuant d'une paie par homme en moins du complet.

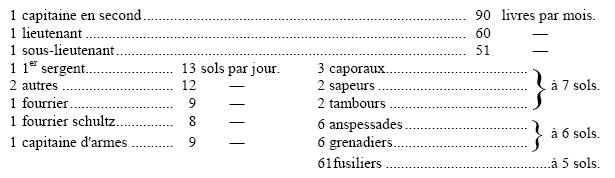

Le capitaine devait payer à son capitaine-lieutenant, 100 livres par mois, au lieutenant 75 livres, au sous-lieutenant 50, à l'enseigne 47, aux 2 premiers sergents 25 livres, aux 2 autres 20 livres, au fourrier schultz 20 livres, au porte-drapeau 18 livres, au capitaine d'armes 18 livres, au prévôt 15 livres.

Le reste devait être distribué, suivant les conventions, entre le capitaine et les 4 trabans, les 6 caporaux, les 6 anspessades, les 126 fusiliers et les 4 tambours ou fifres, secrétaire, frater, vivandier, etc.

Si le capitaine ne pouvait, par un motif quelconque, être présent à sa compagnie, il devait porter à 130 livres les appointements du capitaine-lieutenant et entretenir un 2e lieutenant à 75 livres par mois.

Avec ce traitement, le capitaine suisse ne recevait ni étapes, ni routes, ni ustensiles, ni étoffes. Les fusils seuls lui étaient donnés gratuitement.

En guerre, la solde était portée à 17 livres 8 sols par homme et par mois et le nombre des hommes devait être porté à 175 hommes, officiers compris.

On donnait 1,000 livres, 1,960 en temps de guerre, par mois, au colonel qui en devait faire la répartition entre le grand et le petit état-major et la prévôté dont chaque régiment était doté.

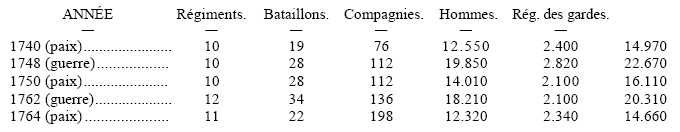

Les franchises, dans les villes soumises à l'octroi, étaient appréciables ; elles portaient sur 1/2 pot de bière, une chopine de vin par homme et par jour, plus exemption de droit sur 12 pièces de vin par mois pour les 43 officiers d'un régiment, 60 pintes d'eau-de-vie, 6 bufs et 9 vaches par mois pour les 2 bataillons. Le roi donnait gratuitement aux Suisses 80 livres de tabac de cantine tous les mois par compagnie. Le régiment ne comptait ordinairement que 8 compagnies de 200 hommes en principe, en fait 175 hommes de 1740 à 1748, 120 hommes seulement de 1749 à 1762, manière détournée d'augmenter le traitement insuffisant des capitaines puisqu'on continuait à leur payer 27 paies de gratification et même 32 en 1758.

En 1743, les compagnies étant de 175 hommes, le roi chargea son ambassadeur en Suisse d'obtenir la levée de 36 nouvelles compagnies pour augmenter d'un bataillon de 4 compagnies chacun des 9 régiments qu'il entretenait alors, et porter à 235 hommes chaque compagnie du régiment des gardes (6 janv. 1745).

Les 15,630 Suisses au service, en 1740, s'augmentaient de 6,300 hommes, plus 420 au régiment des gardes donnant le respectable nombre de 22,670 combattants pendant toute la guerre.

Pendant la guerre de Sept ans, le nombre des Suisses reste à 20,000 hommes environ. A la paix, M. de Choiseul, s'autorisant de sa qualité de colonel général des Suisses et de ministre de la guerre, donna aux régiments suisses une organisation semblable à celle des régiments français.

Les conditions d'avancement, de commandement, fixées par un usage séculaire, furent modifiées causant un juste mécontentement chez les Suisses, sans calmer la jalousie des Français qui ne jouissaient pas d'un traitement aussi favorable. Le roi jusqu'alors n'avait la nomination qu'à quelques grades tels que major, aide-major, le capitaine seul nommait les officiers de sa compagnie. Dès lors, le ministre nomma à toutes les places d'officier, promettant d'une manière formelle de réserver les places de capitaines aux descendants des compagnies héréditaires et d'accorder celles de sous-lieutenant à la sollicitation des colonels. L'élection des bas officiers par leurs collègues, nouveauté contraire à la loi militaire suisse, l'établissement de la caisse régimentaire, contraire au règlement de Baden, furent ordonnés. Les recrues, si faciles en Suisse, devinrent difficiles avec une compagnie anonyme. Il n'y avait jusqu'alors que quelques soldats non Suisses, sur la présence desquels le commissaire fermait les yeux : l'ordonnance de 1763 autorisa l'admission d'un tiers d'étrangers. Il est vrai qu'une recrue suisse était payée 120 livres en temps de paix, tandis qu'on ne donnait que 30 livres pour une recrue allemande et après 3 mois de service. La compagnie de 200 hommes en principe était réduite à 63, triplant ainsi le nombre des compagnies, d'où une dépense beaucoup plus forte pour le traitement des officiers. Le capitaine suisse, autrefois personnage considérable, tombait peu à peu à la modeste situation des capitaines français. Aussi, qui donc des Salis, des Erlach, des Zurlauben, des Besenwald, des Courten, des Phifter, voudra dorénavant se contenter du commandement d'une compagnie anonyme de 60 hommes quand leurs ancêtres ont toujours eu 200 hommes de leur canton sous leurs ordres.

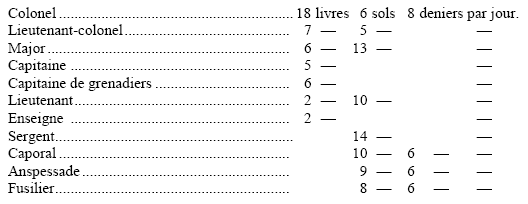

La solde de paix établie en 1764 fut payée, par mois, d'après le tableau suivant :

Sur cette solde, on faisait retenue de 4 deniers par livre, qui servaient comme par le passé à alimenter la caisse des retraites payées en Suisse par les consuls de France aux soldats qui avaient 24 ans de service. Le régiment de Lochmann seul recevait sa solde intégralement ; car lui-même versait la retenue de 4 deniers dans les caisses de Zurich, qui assuraient le paiement de la retraite aux vieux soldats du roi de France.

La durée de l'engagement, autrefois fixée à 6 ans, tarifé 75 livres, était, par cette ordonnance, réduite à 4 ans pour 120 livres.

L'administration des compagnies était retirée aux capitaines et remise entre les mains du major.

Dès lors les régiments suisses suivirent les mêmes règlements que les régiments français.

Luniforme des régiments suisses, taillé amplement suivant l'ancien usage, fut en 1763 profondément modifié par l'adoption de l'habit à la prussienne. La couleur rouge garance fut cependant conservée, mais le collet, le revers, le parement furent d'une couleur particulière à chaque régiment, les insignes du grade les mêmes que pour les troupes françaises. Les tambours continuèrent à porter la livrée du colonel, avec des galons cousus selon les ordonnances pour toute l'infanterie, mais leurs revers, parements et collets étaient de la couleur distinctive du régiment.

Les grenadiers prirent le bonnet d'ourson à plaque de métal blanc avec plumet blanc et tresses blanches.

L'habillement des soldats suisses, avant 1763, était fourni par les capitaines. Il consistait en un grand habit de drap rouge garance, doublé de serge bleu de roi, parements, veste, culotte de drap bleu, boutons d'étain plats. Le chapeau bordé d'argent. Les sergents portaient l'habit bleu et les parements rouges. Les officiers l'habit rouge.

L'armement et l'équipement étaient semblables à ceux en usage dans les régiments français.

Sans quitter le commandement de leur régiment, les colonels devenaient lieutenants généraux, ou maréchaux de camp ; en ce cas, le lieutenant-colonel commandait le régiment. Les capitaines absents se faisaient remplacer à leur compagnie par un second lieutenant, pour que le nombre des officiers fût toujours de 5 par compagnie de 160 hommes. Chaque compagnie entretenait un chirurgien, un frater, un prévôt, un cantinier et quelques musiciens.

RÉGIMENTS ALLEMANDS

Depuis le jour où les rois de France ont entretenu une armée permanente, outre les soldats suisses, ils soldaient, sous le nom de lansquenets, des troupes d'infanterie allemande, qui, presque toujours, étaient réformées à la fin de la guerre. Louis XIII, pendant la guerre de Trente ans, avait accepté les services d'un régiment levé au nom de la province d'Alsace, par le comte de Nassau, en 1635. Louis XIV avait conservé ce corps sous le nom de régiment d'Alsace, qui avait pris le 36e rang dans l'infanterie des troupes réglées. D'autres régiments furent levés successivement pendant le cours de son règne, et, à la paix de 1715, 5 seulement furent conservés.

Les capitaines de ces régiments entretenaient dans leur pays d'origine des relations qui leur permettaient de recruter leur compagnie. Presque tous provenaient des pays Rhénans, du duché de Deux-Ponts, du Palatinat, dont les princes étaient parents ou alliés du roi de France.

Pendant la guerre de succession à l'Empire, Louis XV accepta les services de plusieurs régiments levés par des princes amis ou alliés, par exemple, Nassau Sarrebrück, Nassau Usingen, Royal Pologne, régiment de Stanislas Leczinski, régiment saxon de la Dauphine de France, levé lors du mariage de cette princesse avec le Dauphin. C'étaient des régiments où les soldats étaient allemands et où on servait des intérêts communs aux princes allemands et au roi de France.

En outre, les militaires allemands jouissaient en France d'une estime qu'on n'accordait pas toujours aux militaires français, estime motivée par le soin que les capitaines allemands prenaient de leur troupe, autant que par l'habileté dont faisaient preuve des généraux tels que Maurice de Saxe, Lowendhal, Ferdinand de Brunswick, Frédéric le Grand, etc., etc.

Depuis longtemps, l'organisation des régiments allemands existait telle que Choiseul la copia dans sa réforme de 1763, comme la plus pratique et la plus rationnelle.

Le bataillon y était de 8 compagnies de 80 ou 85 hommes sur pied de guerre. En temps de paix, celles-ci n'étaient que de 40 hommes. Mais 2 bataillons n'en formaient qu'un seul, pour qu'à l'exercice, le front de bataille comptât toujours le même nombre de fusils qu'à la guerre ; les grenadiers étaient conservés dans l'intérieur de chaque compagnie.

Le roi fournissait en nature le drap pour la troupe, les armes à feu et les munitions. Il accordait 65 livres pour un soldat de nouvelle levée engagé pour 8 ans. L'ustensile était semblable à celui accordé aux capitaines français.

Le capitaine recevait la solde de sa compagnie, à raison de 13 livres par homme par mois, plus 11 paies de gratification pour appointer les officiers et gradés. Les grades d'officiers étaient conférés par le colonel propriétaire, ceux des bas officiers par le capitaine.

La paie, en temps de guerre, était portée à 14 livres 10 sols par mois. Moyennant ce traitement, le capitaine devait entretenir sa troupe, posséder un magasin de vêtements et des armes de rechange, les outils, etc. Il devait par mois payer :

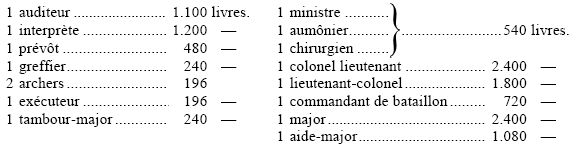

Le colonel propriétaire recevait 12,000 livres en temps de paix, 22,800 livres en temps de guerre pour entretenir la prévôté et le grand état-major, qu'il répartissait ainsi :

Le colonel jouissait de la pension du roi, de gratifications, etc., etc. ; son traitement personnel était de 300 livres par mois. Les autres officiers supérieurs cumulaient ces appointements avec ceux qu'ils recevaient comme capitaines de compagnie.

Outre les officiers en pied, le roi entretenait à la suite du régiment, de nombreux officiers réformés qui avaient un rang supérieur à leur grade.

Les colonels propriétaires étaient des princes allemands, tels que le prince de Deux-Ponts, le prince de Bavière, Maurice de Saxe, etc. Ils se faisaient suppléer par leur colonel-lieutenant et se bornaient à donner aux jeunes favorisés de leur cour des places d'officiers dans leur régiment.

L'uniforme de ces régiments était celui en usage dans les États des colonels propriétaires. Il consistait en un habit, taillé à l'allemande, en drap bleu, avec revers, parements de couleurs distinctives la veste et la culotte en drap bleu ou rouge ou blanc.

D'autres régiments étrangers, quoique de langue française, furent levés en Belgique, en pays liégeois et luxembourgeois, soumis à la domination impériale. Leur organisation était identique à celle des régiments allemands.

Les Alsaciens et les Lorrains avaient la faculté de servir, indistinctement à leur choix, dans les régiments allemands, suisses ou français.

Dans ces régiments il y avait de nombreux soldats de la religion réformée, le roi y entretenait des pasteurs. En outre, les officiers de cette religion ne pouvant recevoir la croix de Saint-Louis à cause des obligations imposées par les statuts de l'ordre, on institua pour eux l'ordre du Mérite militaire.

La réforme de Choiseul, radicale dans son principe, porta un coup funeste au recrutement de soldats étrangers. On établit pour eux, à la frontière, des dépôts de recrue. Les officiers ne furent plus autant intéressés au recrutement de leur troupe, mais eurent l'obligation de ramener 2 recrues après le congé de semestre qu'ils obtenaient. Il fallait faire le décompte du lieu de départ de la recrue, la caisse du dépôt devait rembourser les frais de route au recruteur, et souvent le soldat désertait avant d'avoir rejoint le corps auquel on le destinait arbitrairement. Dans l'ancien système, la compagnie, recrutée par un capitaine avait une cohésion qui manqua toujours dans le nouveau. La réforme fut cependant accueillie avec faveur par les capitaines délivrés du souci de compléter leur troupe eux-mêmes, sous peine de cassation, tandis que, dès lors, ils ne durent payer qu'une amende assez légère (50 livres).

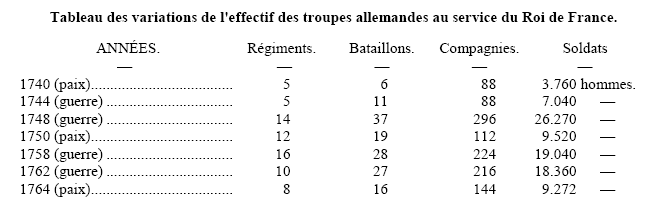

L'effectif des troupes allemandes et wallonnes varia beaucoup de 1740 à 1762. Les 5 anciens régiments possédaient les cadres de 2 bataillons, quoique n'en formant qu'un seul pour l'exercice, en temps de paix ; le bataillon se complétait à 696 hommes, répartis en 8 compagnies, au moment d'une guerre, chaque régiment ayant 3 et même 4 bataillons d'égale force. Les régiments de la création de 1745 étaient en général complets à 3 bataillons. Presque tous furent réduits, en 1748, à 2 bataillons, et portés, en 1760, à 3 par l'incorporation des 6 derniers régiments dans les plus anciens ; à la paix de 1762, ils furent de nouveau réduits à 2 bataillons de 8 compagnies, au même effectif que les régiments français.

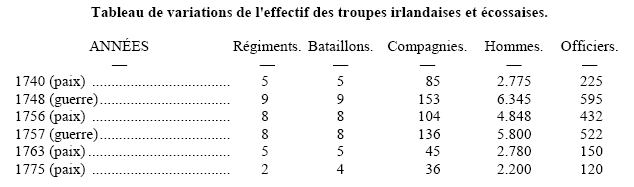

RÉGIMENTS IRLANDAIS

Louis XIV ayant recueilli en 1692 les débris de l'armée de Tyrconnel, prit à sa solde les compagnies que ramenaient les nobles Irlandais restés fidèles à la cause de Jacques II. Dès lors, ces régiments combattirent toujours dans les rangs de l'armée française.

Il était d'une politique profitable contre l'Angleterre de solder des troupes capables de former le noyau d'une armée de mécontents. L'expédition du prétendant Charles Édouard, qui causa en Angleterre de si grandes appréhensions, trouva dans ces régiments des éléments militaires sérieux. Les principes de recrutement, d'administration, etc., étaient les mêmes que ceux des régiments français. Les officiers devaient tous être Irlandais ou Écossais : la moitié nés en Écosse ou en Irlande, l'autre moitié nés en France de parents irlandais. Les soldats étaient recrutés comme on pouvait, car la loi anglaise portait des peines sévères contre quiconque s'engageait au service du roi de France. M. d'Argenson, pour remplir les cadres de ces régiments, n'hésitait pas à publier l'ordonnance du 25 avril 1744, qui nous montre quels tristes principes dirigeaient la conduite de ce ministre de la guerre.

« Sa Majesté étant informée qu'il se trouve un nombre considérable d'Anglais, d'Écossais, d'Irlandais, tant dans sa bonne ville de Paris que dans les autres villes du royaume, dont la plupart ont servi dans les troupes et les régiments de leur nation qui sont à sa solde, et ne voulant pas souffrir dans ses États de gens qui y sont comme vagabonds et sans aveu, pendant qu'ils peuvent être utilement employés dans lesdits régiments, Sa Majesté enjoint à tous les Irlandais, Anglais ou Écossais qui sont sans vacation et sans emploi, âgés de 18 à 50 ans, en état de porter les armes, qu'ils aient servi ou non, de se rendre incessamment dans les provinces pour y joindre lesdits régiments et armées et y prendre parti. A peine, à ceux qui y ont déjà servi, d'être traités comme déserteurs, suivant la rigueur de ses ordonnances, et aux autres, d'être punis comme vagabonds et condamnés aux galères. »

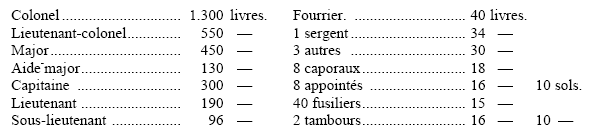

C'est de cette sorte qu'on compléta les 5 régiments d'infanterie et le régiment irlandais de cavalerie, alors existant. Deux autres régiments d'infanterie furent levés dans des conditions semblables ; c'est le régiment du comte de Lally Tollendal et Royal Écossais. L'expédition d'Écosse ayant avorté, deux régiments levés en Écosse, sous le nom d'Ogilvy et d'Albany, vinrent augmenter les troupes à la solde du roi de France. Tous ces régiments étaient d'un bataillon sur le pied français. Leur solde était sensiblement plus forte que celle des Français :

avec augmentation d'un sol pour les grenadiers. Chaque colonel irlandais recevait une pension de 4,500 livres. On entretenait à la suite du corps un grand nombre d'officiers réformés avec un traitement modique, mais cela permettait de trouver un corps d'officiers convenable pour une augmentation subite en cas de guerre.

L'administration, l'armement, l'équipement, étaient semblables à ceux des régiments français.

L'habillement et la couleur de l'étoffe faisaient la différence.

La compagnie était de 30 fusiliers sur pied de paix, 40 sur pied de guerre, 45 hommes aux grenadiers. Au reste, les ordonnances concernant les régiments français étaient toutes appliquées aux Irlandais.

Il en fut de même lors de la réforme de Choiseul en 1762.

En 1775, Louis XVI, ayant décidé que les régiments auraient tous 2 bataillons, comme on ne pouvait augmenter le nombre des soldats de naissance irlandaise, on incorpora deux régiments dans les 2 plus anciens, dont on retira tous les hommes nés en France qui, réunis, formèrent l'infanterie de la nouvelle légion de Dauphiné (troupes légères) et les Irlandais formèrent 2 régiments à 2 bataillons de même effectif que les régiments français.

NOTA. On trouve dans l'État militaire de 1739 : M. C. de Mac-Mahon, capitaine de grenadiers au régiment Bulkeley, n° 102.

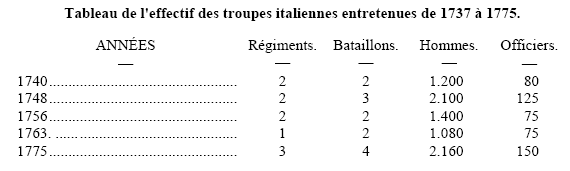

RÉGIMENTS ITALIENS

Les soldats de naissance italienne servaient aussi dans des corps uniquement composés d'Italiens. Sous Louis XIV, ils formèrent plusieurs régiments, mais soit similitude de caractère, d'usage et de langage, ces régiments s'étaient peu à peu recrutés de Français. Un régiment cependant avait été maintenu lors de la réorganisation de 1737. Ce régiment s'appelait Royal Italien. Son colonel était toujours un prince italien. Tous les officiers aussi étaient Italiens de naissance, Piémontais ou Parmesans. Le régiment comptait 12 compagnies de 90 hommes sur pied de guerre en 2 bataillons, réunis en temps de paix en un bataillon de 12 compagnies de 50 hommes.

La solde de ces soldats était sensiblement plus forte que celle des Français : les 40 fusiliers recevaient 7 sols ; les 3 anspessades, 8 sols 6 deniers ; les 3 caporaux, 10 sols ; les sergents, 14 sols et le premier sergent, 18 sols ; le lieutenant, 2 livres ; le capitaine, 5 livres ; le major, 10 livres et le lieutenant-colonel, 12 livres.

Le costume était l'habit brun, dit à la prussienne, c'est-à-dire à manches étroites et col rabattu, et sans pli à la taille. En 1755, cet uniforme fut abandonné pour un semblable à celui des régiments français.

En 1739, lors de la première conquête de la Corse, on créa un autre régiment qui s'appela Royal Corse, à qui l'on attribua la même solde et le même effectif qu'à Royal Italien ; il fut conservé jusqu'en 1762, et devint alors 2e bataillon du Royal Italien au même effectif que les régiments français.

Après la réforme de Choiseul le corps se remplit de soldats de toute provenance. En 1766, lors de la deuxième conquête de la Corse, on rétablit le régiment Royal Corse à 1 bataillon (n° 94). En 1769 (10 août), on créait une légion de troupes légères dans laquelle tous les fantassins devaient être Corses et les cavaliers Français.

Puis on organisa un régiment de milices de Corse semblable aux régiments de milice française, avec cette différence qu'il fut maintenu sur pied pendant 10 ans. Après la réunion de la Corse à la France ; ces régiments furent assimilés aux Français et les soldats et officiers corses servirent dès lors indistinctement dans tous les régiments français.

Quant au régiment Royal Italien, conservé jusqu'en 1782, il forma à cette époque 4 bataillons de chasseurs à pied, mais il ne se recrutait plus guère qu'en France.